オオルリシジミ生息環境確保へ 自然発生数が急減 「放蝶区」設け繁殖試み

安曇野市天然記念物に指定されているチョウ・オオルリシジミの自然発生数が近年急減し、官民連携の保護活動が転機を迎えている。国営アルプスあづみの公園(堀金・穂高地区)内の「保護区」で定着を目指してきたが、夏の高温が続く近年は減少が著しいため、本年度は企業や区などの協力を得て新たな生息環境を別の場所に試験的に整え、繁殖途絶のリスク分散を図る。

オオルリシジミは5月上・中旬に羽化し、6月にかけてクララのつぼみに産卵。6月下旬~7月上旬にさなぎになり、翌年5月まで土の中で過ごす。住民有志や有識者、市などでつくる安曇野オオルリシジミ保護対策会議(那須野雅好代表)が種の保存や環境保全に取り組んできた。

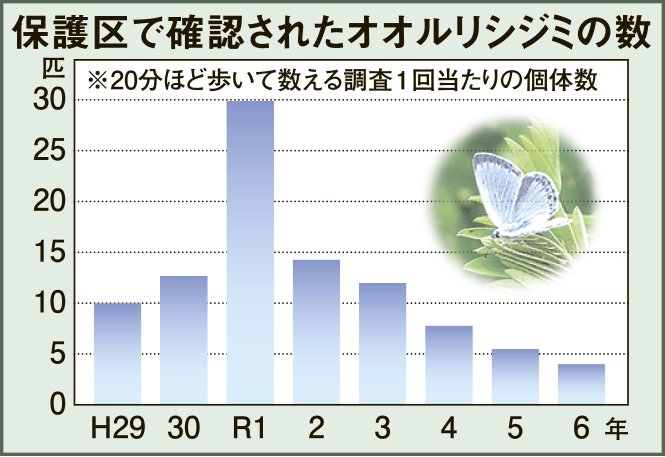

保護区では当初幼虫が少なかったが、寄生バチが原因だと突き止め3000平方メートルの野焼きを開始。平成23(2011)年以降は個体数が増え、ピークの令和元年には調査1回当たり約30匹が確認されるまでになった。

しかし翌年に一転して半減。その後減少の一途をたどり、昨年は平均4匹だった。同公園の担当者は「ここは壊滅的と言えるかもしれない」と心配する。地温を測定したところ夏場の最高気温が40度を超える地点があり、さなぎが猛暑で死滅した可能性などが指摘されている。

このため同会議は本年度、保護区に加え、かつてオオルリシジミが生息していた市内エリアに「放蝶区」を3カ所設定する予定だ。維持管理を担う企業や団体、区と4月下旬に覚書を交わし、試験的にさなぎを置いて繁殖を試み、モニタリング調査を行う。

ここ数年は虫全体の確認数が少ないというのが専門家の合言葉だという。那須野代表は「小さな生き物は温暖化の影響をもろに受けるので打つ手は早い方がいい。崖っぷちなので失敗できない」とし、保護区での定着を目指す従来方針の転換はやむを得ない、と話す。人工飼育の担い手も増やし、種の保存のセーフティーネットを充実させる考えだ。