車線変更 理解を広めよう まつもと道路交通考・第3部⑤渋滞緩和の手段の一つに

松本地域には片側2車線以上の一般道が少なく、車が同一方向の隣の車線に移る「車線(進路)変更」を行う機会が少ない。このため車線変更に不慣れなドライバーが多く、松本市中心部では道路の渋滞が深刻化しているケースも見られる。必要な場合は適切に合図(ウインカー)を出すなどルールに沿った車線変更を行って車の流れを円滑にしたい。

片側2車線以上の道路で車線変更ができるのは、同一方向の車線を区切る「車線境界線」が白の破線となっている区間だ。白や黄色の実線の区間や交差点から30メートル以内の場所は道路交通法で車線変更が禁止されている。

車線変更をする場合は、移動しようとする車線(右側または左側)の後方の様子をバックミラーなどで確認する。後方の車との距離に注意しながらハンドルを切るが、その3秒前から車線変更完了までの間は合図を出し続ける必要がある。

乱暴な車線変更は交通事故を招く危険があるため厳に慎まなければならないが、ルールに沿った車線変更は車を運転する正当な手段だ。ところが松本地域のドライバーは不慣れもあって車線変更に消極的な人が多く、道路の混雑に輪をかけているとの指摘もある。

例えば松本市のJR北松本駅付近をアンダーパスする東西方向の片側2車線道路は、適切に車線変更する車が増えれば周辺を含めて道路交通がスムーズになるとの見方が強い。

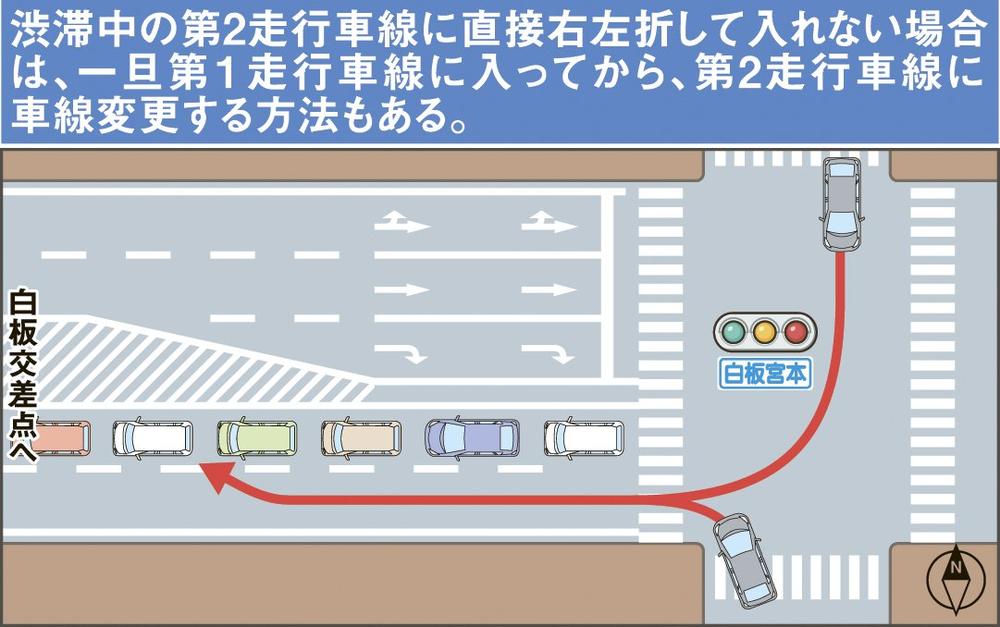

この道は2車線区間の西端である白板交差点で第1走行車線(左側)が左折専用、第2走行車線(右側)が直進専用となっている。朝夕のラッシュ時には白板交差点を先頭に右側車線に車の長い列ができて東隣の白板宮本交差点まで続く一方、左側車線は空いていることが珍しくない。

この場合、白板宮本交差点で交差する市道から右側車線に入ろうとする車が右左折できずに市道を塞ぐケースが発生する。最初から右側車線に入ろうとせず、空いている左側車線に右左折した後、右側車線に車線変更すれば道路空間の有効活用につながるが、実行するドライバーは少ない。他の場所でもせっかくの片側2車線が有効に活用されていないケースがある。

背景には車線変更への理解が広がっていない松本地域の事情があるとみられる。車線変更を「割り込み」と決めつけるのではなく、ルールに従って車線変更する車には気持ち良く道を譲るといったゆとりある心を持ちたい。日本交通心理学会の蓮花一己会長(71)=帝塚山大学名誉教授=は「合図でのコミュニケーションを大切に」と呼び掛けている。

(第3部終わり)

◇

第4部は4月に掲載します。随時掲載の「まつもと道路交通考」にもご期待ください。