安曇野の景観育む水の流れ解説 豊科郷土博物館が自然観察ガイド

安曇野市豊科郷土博物館は、冊子『安曇野自然観察フィールドガイドVol.2~大地を潤す水の旅~』を発行した。安曇野の地形や景観をつくった水の流れに焦点を当てたガイドブックで、高山帯から湧水エリアまで、標高の高い地域から順に川を下るように、特徴や生き物を分かりやすく紹介している。

出発点は、北アルプス・常念岳に至る一ノ沢登山道沿いの「胸突八丁」(標高2100メートル付近)。発生しやすい雪崩の圧力で樹木が育たないため、この一帯だけ草原が広がっている。多彩な高山植物が群生している「お花畑」の植物やチョウを取り上げている。

河川敷エリアではセイタカアワダチソウやニワウルシ、ハリエンジュといった外来生物に着目している。「外来生物をいっしょくたにせず、種ごとに分布や生態、来歴、利用状況などを調べて対応を判断していく必要がある」として、科学的な視点で考える必要性を問いかけている。

冊子では、山岳写真家で昆虫生態研究家の田淵行男(1905~89)と、クモの生態研究家で世界で初めてクモ類の写真図鑑を作った千国安之輔(1911~2005)という安曇野を代表する2人のナチュラリストも紹介している。千国の遺族による寄付で創設された基金で、小中学生の自然観察プログラムも行われている。

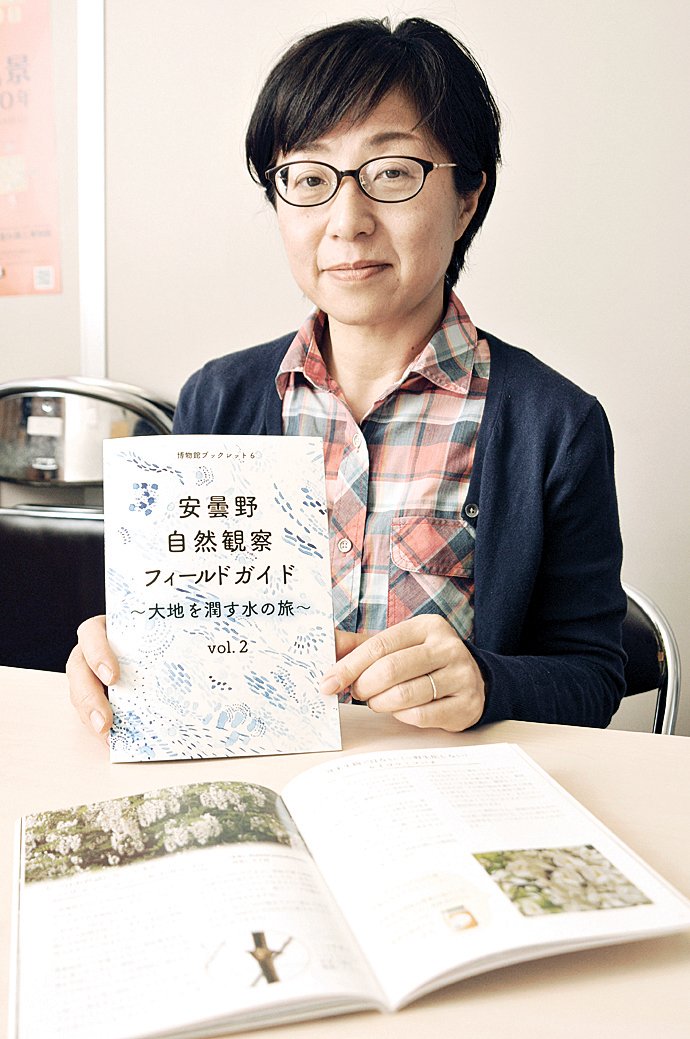

冊子はA5判・72ページで、1冊500円(税込み)で同博物館で販売している。執筆した同博物館学芸員の松田貴子さんは「安曇野は自然豊かで景観が素晴らしいと言われているが『自然や景観とは何か』を深めてもらえるガイドになれば。これを持ってフィールドに出て自然観察してもらいたい」と語る。

令和5年に発行したフィールドガイドに続く第2弾で、同博物館のブックレットとしては6作目になる。