貴重な樹林 未来へ決意 木曽悠久の森10周年 上松で記念シンポジウム 伊勢神宮へ御用材 300年

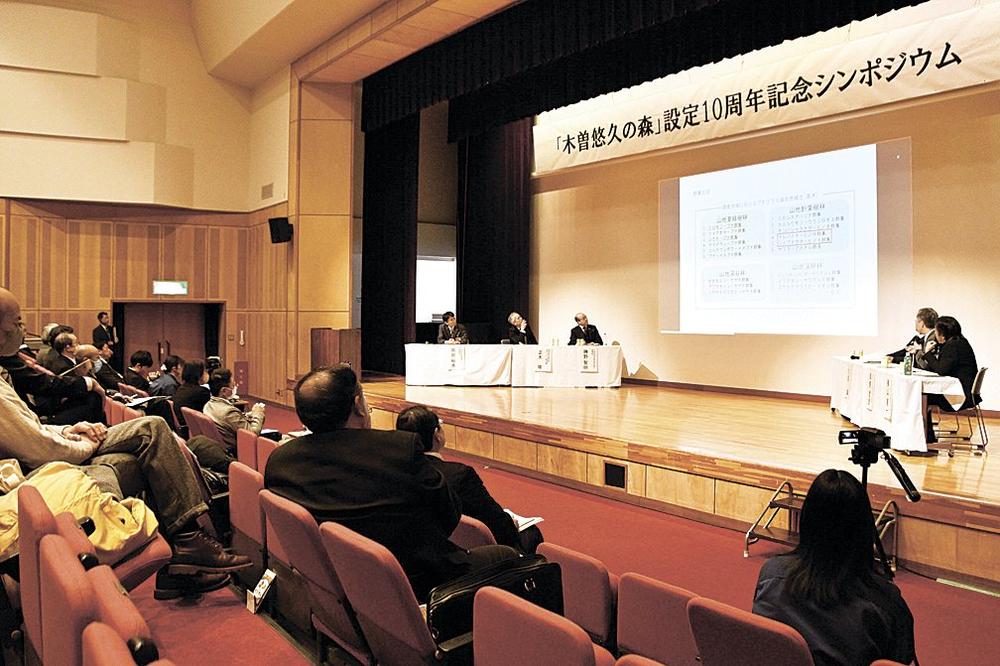

木曽地方の国有林約1万7000ヘクタールを「木曽悠久の森」と定め、貴重な樹林の保存・復元を図る取り組みの10周年を記念したシンポジウムが20日、上松町ひのきの里総合文化センターで開かれた。識者による講演やディスカッションを通し、数百年先を見据えた取り組みの意義を再確認し、決意を新たにした。

悠久の森は、上松、大桑、王滝、岐阜県中津川の4市町村にかかる。ヒノキやサワラなどによる世界的に見ても希少な「温帯性針葉樹林」を守り育てるため、専門委員会での検討を経て平成26(2014)年に中部森林管理局が設定した。

シンポジウムは同局が主催した。森林内の地域を目的別に分け、天然林の保存や復元に計画的に取り組んでいることを紹介。講演で登壇した日本自然保護協会参与の横山隆一さんは、森林を構成するヒノキなどはまとまって生える地域が残り少なく、森の生物多様性を含めて保護をしていく意義を強調。「世界でここだけの自然遺産」を守り復元するために、「300年~1000年先を見据えて考える必要がある」と指摘した。

ディスカッションは、地元の木材産業関係者や大学教授ら5人が、森の将来像や木の文化の継承などについて意見を交わした。

◇

悠久の森設定10周年記念シンポジウムでは伊勢神宮(三重県伊勢市)に関する事務を担当する神宮司庁の松永彦次・営林部長が講演した。神宮の社殿を20年に一度建て直す式年遷宮の関連行事で、悠久の森から御用材を切り出す計画がある中、遷宮と木曽の森林とのつながりを話した。

木曽地域では、第47回(1709年)から約300年ほど御用材の供給が続いている歴史を伝えた。代々「最高品質のヒノキ」を求め遷宮を行ってきた中、木曽の山は「将来にわたって御用材の産地として維持管理されることが理想的」とした。「悠久の森」の取り組みが「木の文化と森林環境を共に守る架け橋になればうれしい」と話した。

式年遷宮に関して神宮司庁は14日、木曽の山から正式に御用材を切り始める「御杣始祭」が、6月3日に上松町の国有林で行うことに決まったと発表している。