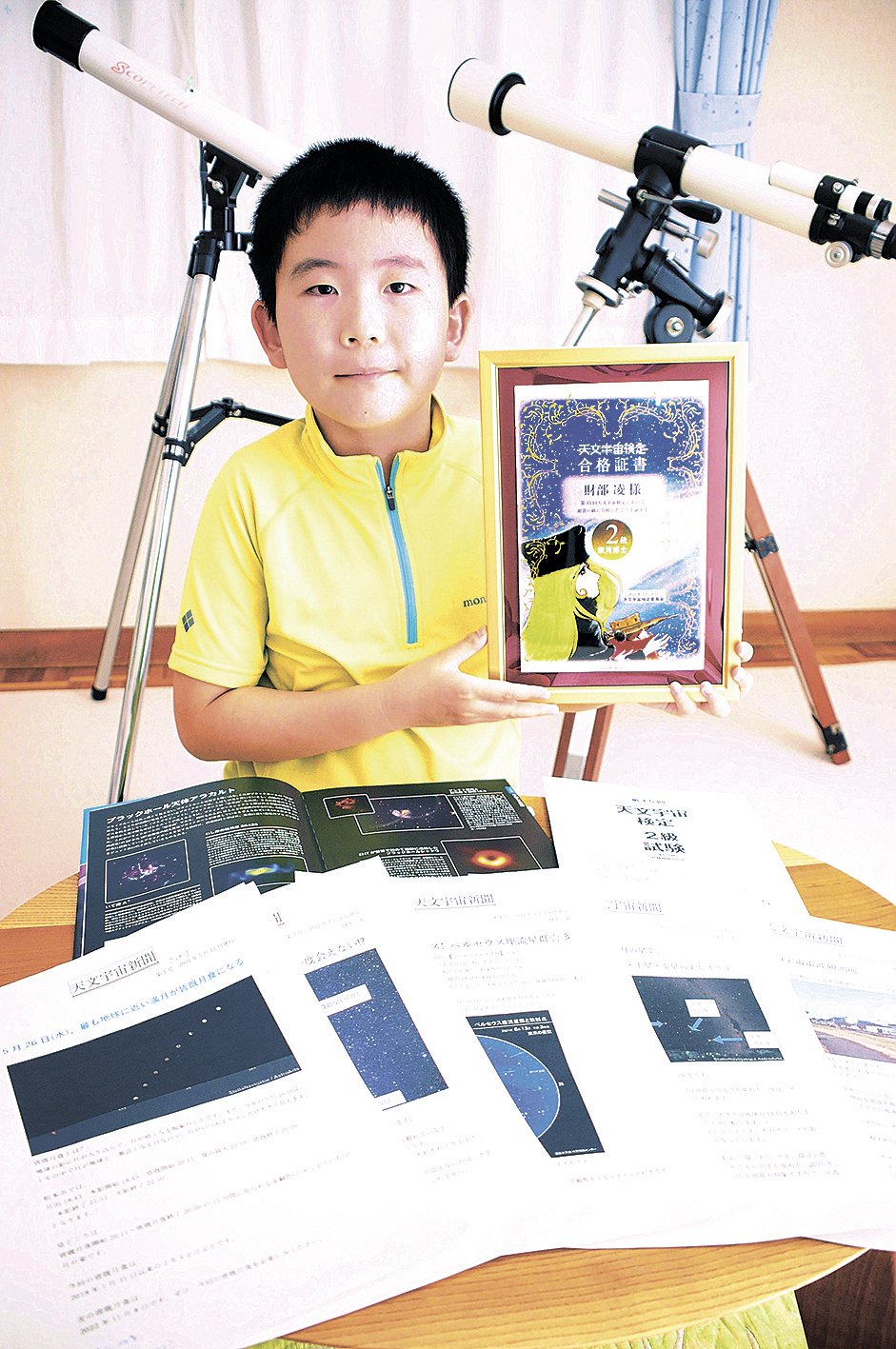

「検定に次々合格」「宇宙新聞を自作」 天文少年・財部凌君が観測や考察に奮闘

毛利衛飛行士が宇宙空間に飛び立った日にちなんだ「宇宙の日」(9月12日)の制定から30年―。少年少女が未知なる大宇宙に抱く憧れは当時も今も変わらない。松本市開智の小学5年生・財部凌君(11)も宇宙の不思議に魅せられ、天体の観測や考察にまい進する天文少年だ。各地の観測所に出掛け、過去や未来の天体の動きも調べて「天文宇宙新聞」を発行するほか、天文宇宙検定にも次々合格。「将来は天文学の研究で功績を残したい」と目を輝かせる。

原始星のエネルギー源や星の内部の元素分布、太陽系外縁天体のセドナの軌道長半径について...。財部君が5月に受けて合格した天文宇宙検定2級の出題内容だ。天文学の専門知識や歴史、時事を幅広く問い、合格者には銀河博士の称号が贈られる。昨年秋、同検定初受験にして3、4級に受かり、その後も自主学習を重ねてきた。

宇宙に興味を抱いたのは1年生の時。市教育文化センターのプラネタリウムに足を運び、星座早見盤と見比べながら心躍らせた。以来、専門書を読んだり県内各地の観測所に出掛けたり、信州大学の教養講座を受けたりして見識を深めている。

特に諏訪郡富士見町にある天体観測施設・アストロハウスはお気に入り。観望会に通い、解説者の元日本プラネタリウム協会長・若宮崇令さんを師匠と仰ぐうちに、アシスタントも任されるようになった。来場者らへの配布資料として発行を始めた「天文宇宙新聞」は8月で第25号に。研究者へのインタビューやしし座流星群の次期大出現の予想など、独自の記事を毎回分かりやすく掲載している。

最近は天文シミュレーションソフト・ステラナビゲータを使いこなし、世界中あらゆる時代の星空を旅することもできるようになった。「宇宙はものすごいスケールだから疑問や興味がどんどん膨らむ。多くの先生たちの研究を見習って、生きている間にさまざまな天文現象を見たり考えたりしたい」と話している。