送り盆 先祖の霊に別れ

送り盆の16日、松本地方では故人や先祖の霊を送る行事が営まれた。寺院や霊園を訪れる家族連れらの姿も見られた。

安曇野市堀金烏川の中堀区では、わらで作ったお船を川に流す「灯籠流し」が行われた。先祖が道に迷わないようにお船に付けたたいまつに火をともし、区内を流れる拾ケ堰に住民が作った10ほどのお船を浮かべた。

30年以上前に途絶えた送り盆の伝統行事で、住民有志でつくる「中堀地区の歴史を知る会」が中堀区と中堀公民館、拾ケ堰土地改良区と協力して昨夏から再現している。初めて見たという堀金小学校6年生・嶺山紗衣さん(11)は「炎が幻想的できれい」と話していた。

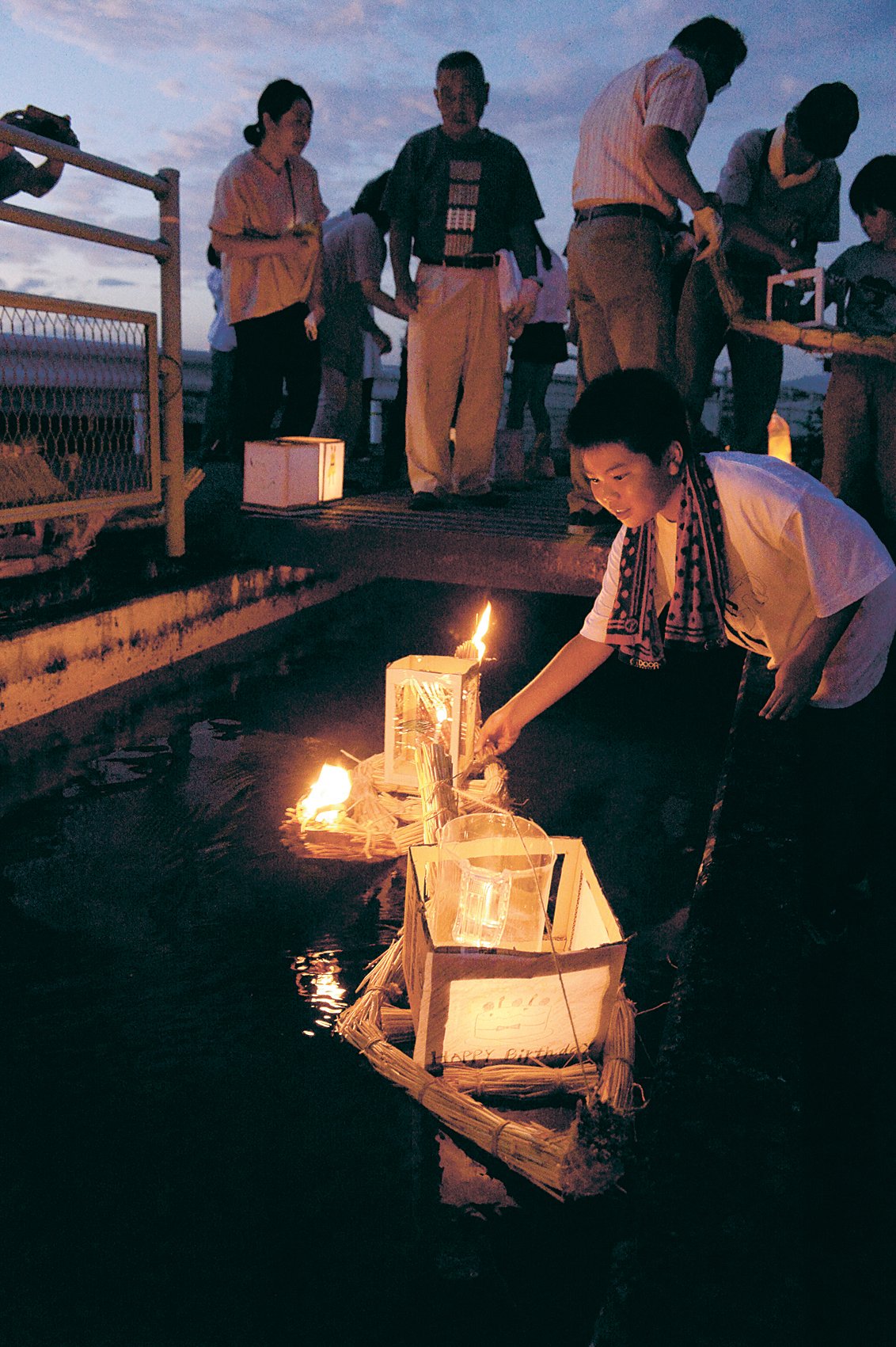

松本市神林の川東町会では、麦わらで作った小さな舟を流す送り盆の伝統行事「お舟流し」が行われた。子供から大人までが集まり、水路に舟を浮かべ先祖の霊を送った。

子供らが手作りした長さ50~70センチ、幅30センチほどの舟に火がともされた。10基余りが順番に、ゆっくりと進む様子を集まった約30人が水路脇から静かに見つめていた。

お年寄りでつくる福寿会のメンバーが子供たちに舟の作り方を教えた。参加した菅野小学校5年生の三島愛未さんは、束ねた麦わらを縛るのが難しかったが、花を飾ってきれいに完成させた。「きれいにできた。(お舟流しを)これからも残していきたい」と話していた。

ゆっくりと水路を進む舟(松本市神林、川東町会)