酪農業が飼料高騰などでピンチ 「牛乳飲んで」支援願う

昨年に始まった輸入飼料価格の高騰と、子牛の取引価格の暴落、新型コロナウイルスの影響による需要の減少で、酪農が危機的状況になっている。南信酪農業協同組合(松本市鎌田2)によると、乳牛を飼っている搾乳組合員の戸数はこの10年で約6割減少しており、その傾向を加速させる恐れがある。牛乳の地産地消を守るためには、家庭で牛乳を飲むことが一番の支援策だ。

牛の餌になる輸入乾草の価格は、穀物輸出大国であるロシアとウクライナの戦争の影響で3割前後上昇した。新型コロナウイルス対策の影響で牛乳などの需要が減少している上、資材や燃料費なども軒並み上昇している。

牛を増やしても赤字になる状況で、酪農家が子牛を買い控えているため、子牛の取引価格は昨夏から暴落した。ホルスタインの雄の場合、令和3年7月に13万円だったのが、今年1月には1万7600円となっている。子牛の販売利益は牛乳の需要減少の影響を補っていた。

酪農家が受け取る生乳の価格は、日持ちがしないといった特性から「プール乳価」という特殊な形で決まる。生乳は設定価格の高い飲用(牛乳)と安い加工用に振り向けられるが、その平均で全量の価格が変動する。飲用向けの割合が高いほど全量の価格が高くなる仕組みだ。乳価改定は乳業メーカーと生産者団体の間で年に1度しか行われず、経費の上昇分を転嫁できない。

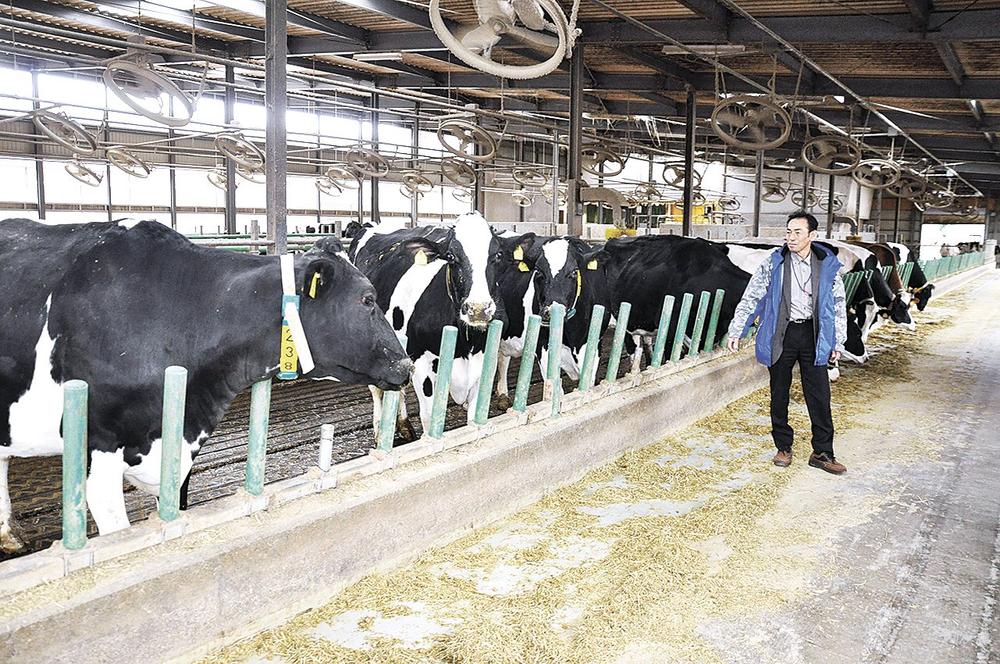

同組合の三村誠一組合長(61)は、松本市波田の酪農場の規模を5年前に5億円をかけて拡大し、170頭の乳牛と100頭の肉牛を育てている。後を継いだ息子と娘の3人が子育てと酪農を両立できるよう、全自動で24時間搾乳できる設備などを導入した。ただ、「現在は設備投資の借金返済も始まって毎月200万円の赤字。こんな状況になるとは思わなかった」と話す。

国などの支援はあるものの「到底追いつかない。このままでは廃業せざるを得ない酪農家も出てくる」と懸念し、「消費者の皆さんに家庭で牛乳を飲んで助けていただきたい」と訴えている。