山岳救助隊のパトロールに同行 「遭難予備群」の多さ実感

県内では山岳遭難が多発し、今年は6日時点で273件(前年同期比3件増)と過去最多だった昨年を上回るペースになっている。その要因の一つが、疲労による行動不能者の増加だ。県警は発生防止にどう取り組んでいるのか。安曇野警察署山岳遭難救助隊のパトロールに、日帰りで同行した。

12日午前9時、約200人が入山する安曇野市堀金の三股登山口で隊員の塩澤啓さん(31)、県警本部山岳安全対策課の出澤俊樹さん(35)と合流した。北アルプス・蝶ケ岳(2677メートル)から常念岳(2857メートル)へと縦走する2泊3日の巡回だ。

まずは出発が遅い登山者に声を掛ける。「(7合目付近の水場の)蝶沢は枯れていますよ」「蝶~常念の稜線はエスケープルートがないから早めに行動して」。未経験の人たちに助言した。

10時すぎに出発。救助用具を詰めた20キロ近いザックを背負い、全ての登山者を最後尾から見守るように登り始める。約30分後、「歩くのがつらそうな人が上にいる」と下山者の一人が隊員に伝えた。少し行くと、仲間にザックを預け、のろのろと下ってくる30代くらいの女性がいた。

聞けば、山登り経験はあるが蝶ケ岳のような高山は初めて。速いペースで歩き、疲労で膝や腰に力が入らなくなったという。朝食を食べてから何も口にせず、行動食はない。隊員は歩ける状態を確認し、サプリメントなどを渡して見送った。

県警によると、6日現在、遭難者数298人(前年同期比3人増)のうち疲労などの「無事救助」は負傷者数と同じ128人(18人増)。燕岳では遭難件数が倍増し、その多くが「無事救助」だった。「行ける所まで行きたい」などと計画性のない人も見受けられる。

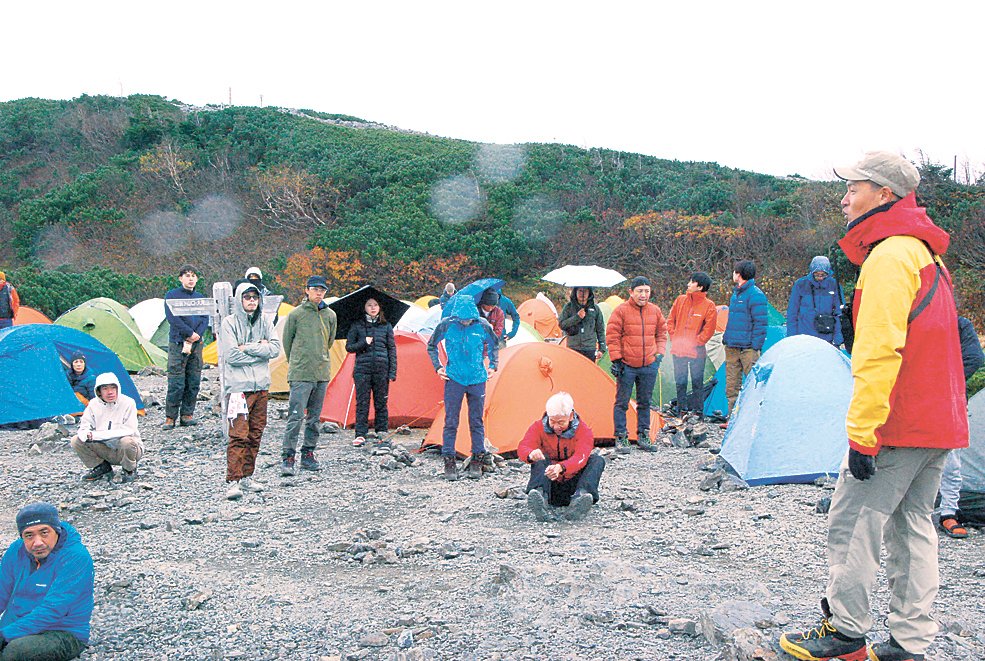

登り続けると、急傾斜の8合目付近には放置されたザックがあった。体力不足からやむなく身一つで稜線に上がった人がいたようだ。隊員たちはテント泊している全員に講話した。塩澤さんは「事前の準備が一番大事。下でどれだけトレーニングしてきたか」と強調。こまめな栄養補給や早めの行動も促し「防げる遭難は防いでほしい」と呼び掛けた。

「遭難予備群」は予想以上に多い―。実感しながら下山したその日の夜、常念岳で疲労による遭難が起きた。初級者が比較的多い常念山脈を管轄する安曇野署にとって、気の抜けない日々が続く。