昭和24年に市民が歌った「歓喜の歌」 松本初演の「第九」楽譜発見

戦後間もない昭和24(1949)年6月、松本市でベートーベンの「交響曲第9番」が演奏された際に市民合唱団が使用した楽譜がこのほど、松本市内の民家から発見された。市民でつくるアマチュア合唱団が「第九」の演奏に参加したのは国内で初めての事例とされており、専門家は「『第九』が地方で演奏されるようになった歴史を知る貴重な資料」と注目している。

楽譜を発見したのは松本市大手4の福澤眞理さん(76)で、平成20(2008)年に89歳で亡くなった父・茂さんの所蔵品だった。茂さんは松本深志高校や松本県ケ丘高校などで音楽の教師をしており、当時合唱の指導をしていたという。

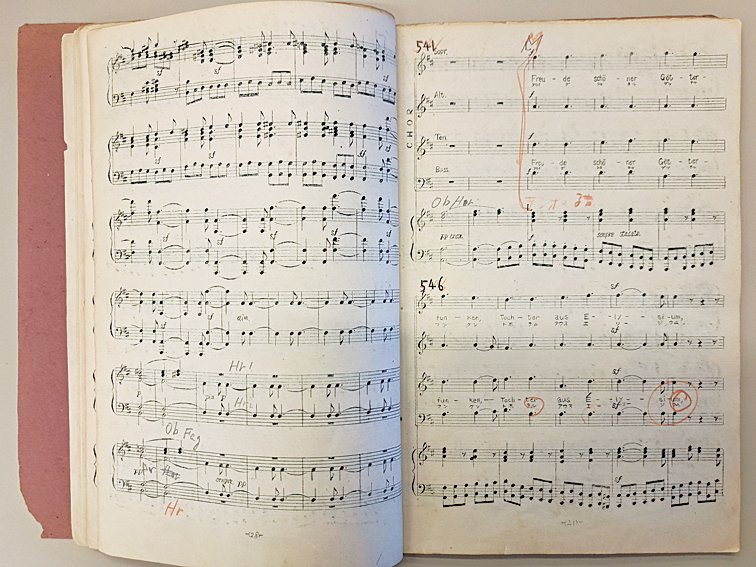

楽譜は赤茶けた表紙がぼろぼろになっているが、段ボール箱の中に保管されていて状態はよい。表紙に「1949・5」と印刷されており、松本の公演のために制作したものだと分かる。印刷は「MATUMOTO REIMeIShA」とあり、ガリ版を使用している。ピアノ譜の上段に独唱者と合唱のパートが記され、歌詞のドイツ語には片仮名の振り仮名が振られていた。

公演は6月19、20、21日の3日間、セントラル座(大手2、現福祉施設のセントラル・ビオス)で昼夜計6回開催された。指揮者・山田和男(後に一雄に改名)、現NHK交響楽団の日本交響楽団、独唱者はテノールの木下保らが名を連ね、約250人が合唱に参加した。楽譜の裏表紙には山田と4人の独唱者の直筆のサインが残っており、福澤さんは「父が大切にしていた楽譜だったと思う」と話す。

日本の「第九」の需要史を研究している獨協大学教授の矢羽々崇さん(61)は「今ほど印刷技術が発達していない当時、楽譜は貴重品だった。松本の印刷所でしっかりとした楽譜が制作されたことに驚いている」と話す。松本の「第九」初演のことは矢羽々さんの著書『日本の「第九」 合唱が社会を変える』(白水社、2022年)に詳しく書かれており、研究資料として活用が検討されている。