関東大震災の教訓今も 100年前の旧開智小日誌 情報の真偽見極め訓示

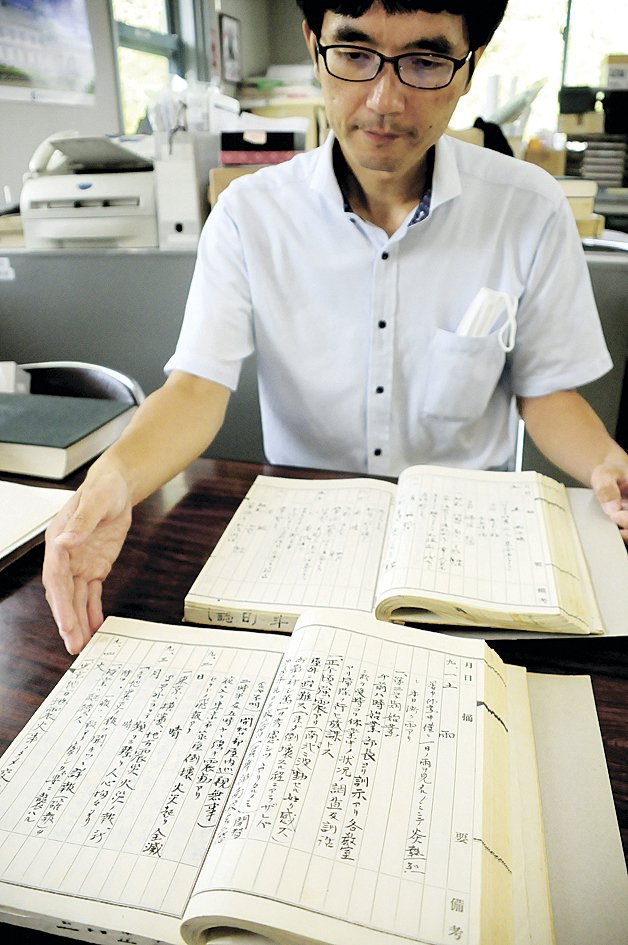

大正12(1923)年9月1日の関東大震災から今年で100年―。松本市の国宝旧開智学校校舎が所蔵する当時の学校日誌や校長日誌には、被災地から遠く離れた松本でも関東一円の甚大な被害に心を痛め、学校を挙げて支援に取り組んだ様子が記される。混乱の中、今日で言うフェイクニュース(デマ)に惑わされないよう児童生徒に訓示した記録も。物品の備えから心構えまで、多くの教訓を現代に伝えている。

「正午強震アリ後数回続ク...動揺劇シク校舎ヤヽ危険ノ感アリキ」

前身となる松本尋常高等小学校開智部の学校日誌には、発災当日の緊迫した様子が記される。幸い児童は下校後で混乱は免れたが「夜ニ入リ東京市家屋倒壊火災起リ全滅セリトノ飛報アリ」(同校校長日誌)。この日を境に、日誌の多くが関東大震災絡みの記載に割かれていった。

週明け3日以降「交通杜絶電信電話不通」ではあったが、校長日誌には「神田、日本橋、京橋、浅草...殆ンド全滅」などとあり、松本にも現地の様子が次々と伝わっていたことが分かる。「不安ニ襲ハル」中、校長は5日、児童生徒に諭すべき訓示の内容を教職員に伝えた。朝鮮人の暴動などといった広がる流言を念頭に、情報の真偽を見極める必要や、出自を問わずいたわり、支え合う重要性を説いたようだ。

その後学校を挙げて義援金の募集や支援物資の調達にも尽力し、9月22日に銀行券と現金を併せた1125円を、同28日に教科書計8791冊と雑品を市役所に送付した。

同校は明治24(1891)年10月に発生した濃尾地震の翌月、全国に先駆けて一斉避難訓練を実施するなど防災意識の高さを誇った。同41年には、緊急時の行動を定めた「非常事変ニ処スル心得」も制定している。遠藤正教学芸員は「突然の災害に備える大切さは100年前も今も変わらない。当時の開智学校にあらためて多くを学びたい」と話している。