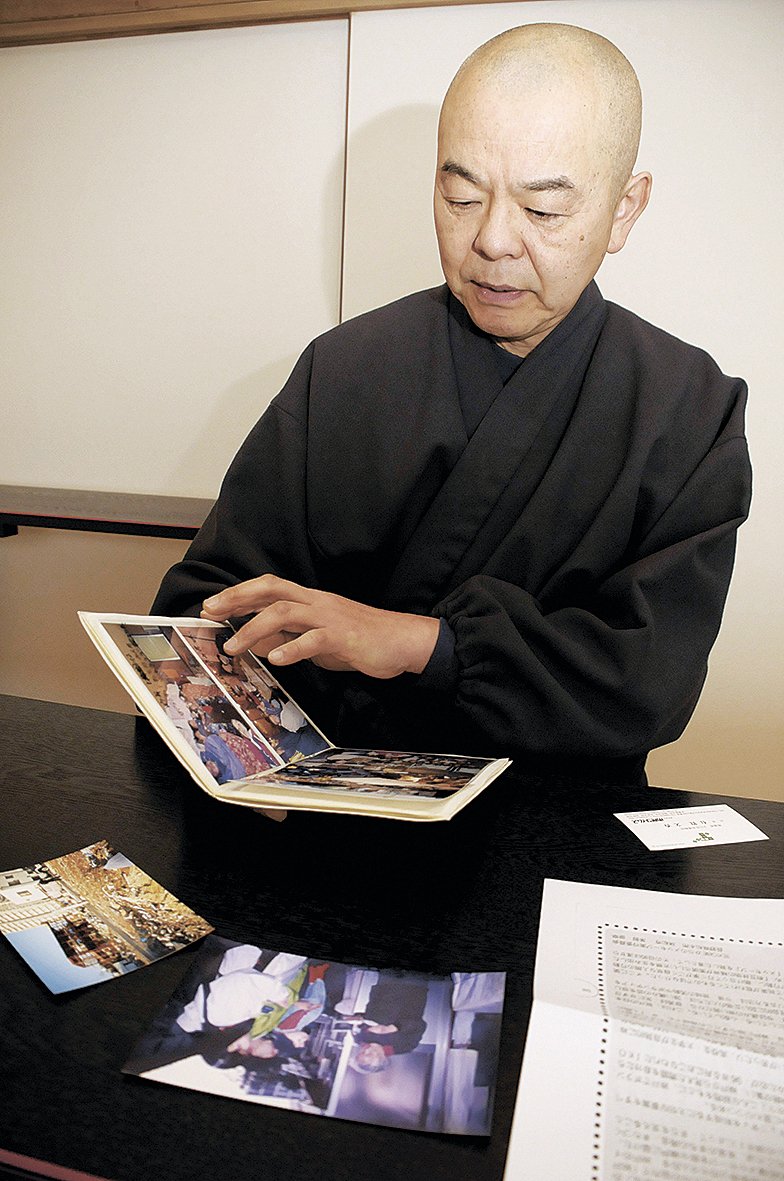

阪神・淡路大震災30年・災害の教訓を足元の備えに 瑞松寺住職の茅野俊幸さん

平成7(1995)年1月17日の阪神淡路大震災から今年で30年がたつ。甚大な被害を出した大震災の記憶を風化させず、明日の防災や地域づくりに生かすためにも、当時を知る人たちの経験や言葉に学びたい。

被災した神戸市は、全国から訪れるボランティアや次々と届く支援物資で混沌としていた。戦後の日本が初めて経験した大都市直下型地震、阪神淡路大震災―。全国から多くの手が差し伸べられる一方、被災地には受け入れる体制がなかった。

松本市中央3の瑞松寺住職・茅野俊幸さん(58)が曹洞宗国際ボランティア会(現シャンティ国際ボランティア会)の一員として現地入りしたのは震災発生から1カ月に満たない頃。程なく被害が甚大だった長田区を拠点に"調整役"に徹することになった。電話が使えなければバイクや自転車で避難所を回ってニーズを聞き、支援者や物資を橋渡しする。最初の1年だけで30回ほど神戸に通った。

◇

新潟県中越地震や東日本大震災、能登半島地震など多くの激甚災害で支援活動をしてきた茅野さんにとって、阪神は初めて経験する被災地だった。それは国や社会にとっても同じだったという。「とにかく皆、手探りだった」。復興計画を立てる上では行政と住民との間に軋轢が生じ、高齢化や地域コミュニティーの崩壊といった課題も浮き彫りになった。同和地区の支援では、必要な情報が届かない識字格差も目の当たりにした。被災地に通う中で「日本の社会に横たわる構造的な問題が露呈していくのを肌で感じた」と振り返る。

◇

直接的な支援は2年近く継続した。時には腹話術の人形を手に仮設住宅を慰問したり、ボランティアが一丸となって年越しそば2000食を振る舞ったり。瑞松寺が立つ南源地町会の住民が手作りしたひな人形を被災地に届けたこともある。「寄り添いながら、相手の気持ちが解けるまで待つ。その中で吐露される本音に耳を傾けた」。

30年になる今も、当時のご縁を訪ねて毎年神戸に足を運ぶ。街は復興を遂げたように映るが「ようやく負債を片付けて、ゼロに戻ったと話す人もいる。まだまだ大変な思いをしている人がいるんだろう」と想像する。

阪神淡路大震災以降、防災や被災地支援の在り方は改善が図られているが「人口規模が大きく地域力のある神戸ですら、立て直しは容易でなかった。大切な命や地域社会を失わないためにも、経験を教訓に足元を見つめ続ける必要がある」と話している。