塩尻の家庭系可燃ごみ4年連続減少 6年度まとめ プラごみ分別回収要因か

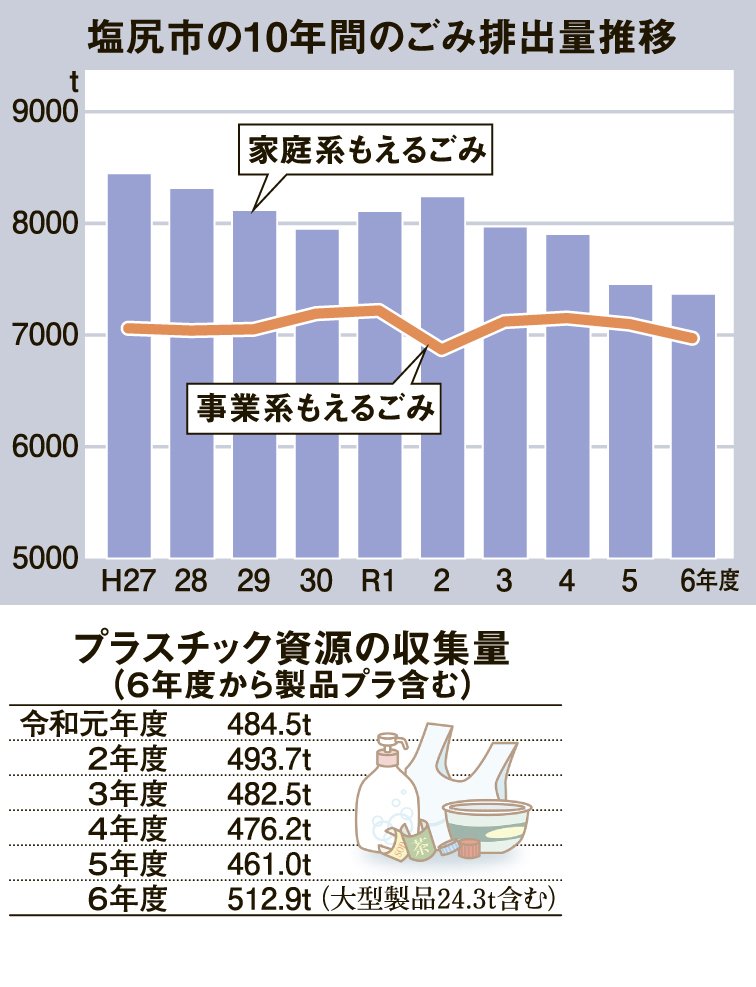

塩尻市の令和6年度の家庭系可燃ごみの排出総量は前年度比1.2%(88.7トン)減の7369トンとなり、4年連続で減少して、過去10年で最も少なくなった。事業系可燃ごみは前年度比1.8%(126トン)減の6972トンで、全体で減少傾向にある。市民意識の高まりと分別の習慣化、6年度に始まったプラごみ分別回収による再資源化促進が要因とみられる。

家庭系は、新型コロナウイルス禍の行動制限により「断捨離」が進んだとみられる令和2年度の8243トンが直近のピークで、その後は減っている。1人当たりの1日の排出量は、6年度が305グラムと過去最小を更新。14年度までの9年間の「第3次市一般廃棄物処理基本計画」の中間年目標値(8年度に322グラム)を達成しており、市生活環境課は「(数字が)一過性ではなく持続・常態化するよう戦略的に見直し、誘導したい」とする。

昨年度は、可燃ごみとして処理してきた「製品プラスチック」を分別変更、従来の「容器プラスチック」と一括回収し再資源化を始めた。プラ資源は、前年度に比べ6%(27・6トン)増え、大型プラスチック(24・3トン)と合わせ全体で前年度比11・2%増の512・9トン。大型プラ(指定17品目)の回収拠点の市クリーンセンターもおおむね円滑な受け入れができているという。

分別変更前に全10地区で説明会を開き、事業者にはチラシを配り周知徹底を図った。ごみ排出量は人口減にも起因するが、塩原敏也・生活環境課長は「ゼロカーボンの取り組みなど家庭や企業の行動変容も大きい」とみる。

年間のごみ処理費用は約6億円。令和5年度決算では、このうち14%(8413万円)を市民が負担する。松塩地区広域施設組合が管理する最終処分場(朝日村)は15年度には埋立が完了する計画で、ごみ焼却に伴い市で年間約2100トン出る「飛灰」の県外搬出量を、本年度より4割から6割強(1400トン)にまで増やし施設の延命を図っている。

塩原課長は「ごみ量を縮減できるよう、分別アプリの利活用など市民へしっかりと広報していきたい」とする。