山形の古刹・清水寺で八十八夜に祈り 例祭に森貫主が5年ぶり来村

山形村清水高原にある古刹・清水寺で1日、立春から数えて88日目に行われる八十八夜例祭が営まれた。同寺と縁がある京都市の清水寺から森清範貫主(83)が令和元年以来5年ぶりに来村し、五穀豊穣や地域の発展を願って法要を営んだ。寺をもり立てる活動をする村民有志の「山形清水寺絆会」が例祭の前後で森貫主を囲む食事会も開き、参加者が再会を喜び合った。

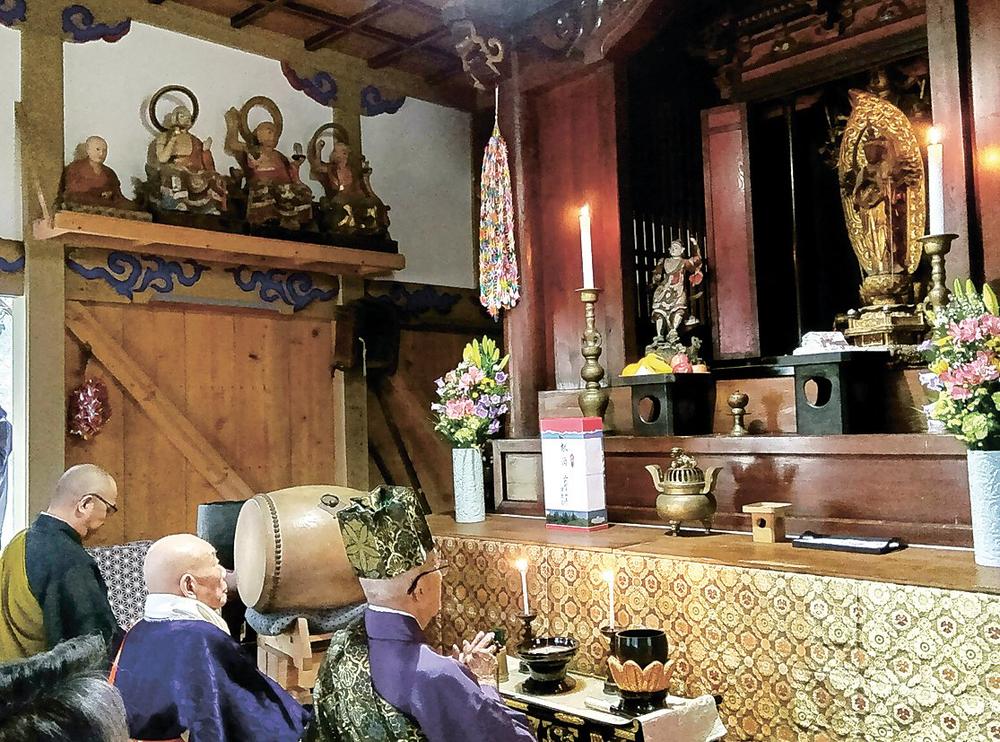

例祭で村の清水寺の本尊・千手観世音菩薩像がご開帳され、寺保存会(直井雅尚会長)や村教育委員会の関係者ら約20人が参列した。森貫主は「温かく迎えていただき、久しぶりにお参りができありがたい。親戚のような寺同士のご縁を大切にしたい」と話し、村が今年開村150周年を迎えることを踏まえ「歴史ある寺を中核に地域がさらに発展していけば」と願った。

同じ名前を持つ二つの寺は、一対の腕を頭上で組んだ「清水様式」と呼ばれる本尊をまつる。戦後間もない頃には京都の清水寺で貫主を務めた大西良慶さん(故人)に、寺の管理に携わっていた村出身の真澄さん(故人)が嫁ぐなど縁が深い。

食事会は4月30日に安曇野市の温泉宿泊施設ほりでーゆ~四季の郷であり約140人が集った。1日には村農業者トレーニングセンターで絆会が手打ちそばや山菜の天ぷらを振る舞い、森貫主は「おいしさはもちろん人情を感じる」と舌鼓を打った。絆会の小林政幸会長(86)は「直接会って食事や会話を楽しむ時間が活力になった。これからも絆をつないでいきたい」と話していた。新型コロナウイルス禍で過去4年は食事会の開催を見送ってきた。