松本押絵雛 伝統工芸に 県知事指定 松本のベラミ人形店喜び

2025/09/20

後で読む

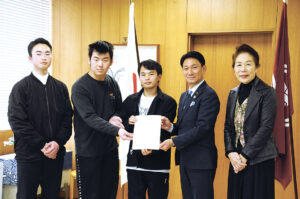

江戸時代の天保年間(1830~43年)から続く「松本押絵雛」が19日、県の伝統的工芸品に指定された。松本押絵雛を扱う唯一の店舗である「ベラミ人形店」(松本市中央3)の三村隆彦さん(66)、修子さん(61)夫妻が同日、県庁で会見して喜びを語り「目標は松本に『押絵雛ワールド』をつくること」と夢を描いた。

三村さん夫妻によると、天保年間に松本藩主・戸田氏が藩の殖産興業の一つとして押絵雛づくりを推奨したことがきっかけとなり、松本で普及した。浮世絵風の顔立ちなどから京都で技術を学び、松本で普及させたとみられるという。

明治時代中期に生産の最盛期を迎えたが、大火や生産量を増やすための粗製乱造の影響などもあり次第に衰退してしまった。昭和45(1970)年ころ、人形と手芸の店を営んでいた隆彦さんの父・隆重さんと母の和子さんが、古い人形の修理を依頼されたことをきっかけに押絵雛を復活させ、親子二代で技術を伝承してきた。

松本押絵雛はすべて手作業で、布地で型紙と綿を包んだいくつものパーツを組み合わせて人形を仕上げる。「15人ぞろえだと5年計画。1段の人形を作るのに1年掛けて、5段作る」という。職人は三村さん夫妻だけだが、講習会で学んだ人たちが手伝って仕上げている。

修学旅行の子供たちや外国人観光客が人形作りを体験することも多いが、三村さん夫妻は「知名度はまだ低い」と言う。今回の伝統的工芸品指定をきっかけに、多くの人に知ってもらいたいと願う。「子供たちが地域の学習で触れて、作ってみたいと思ってくれればうれしい。技術を伝承して、後世に残していきたい」と後継者の育成を見据えていた。

県知事指定の伝統的工芸品は、これで24品になった。

-300x200.jpg)