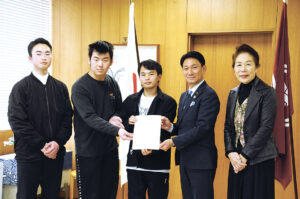

汚泥肥料研究に国土交通大臣賞 南農高と県が協働で推進

県と南安曇農業高校(安曇野市)が協働で進める「下水汚泥の肥料化」の取り組みが、本年度の第18回国土交通大臣賞を受けた。肥料を使った米と野菜の栽培試験で有効性も示されており、高校生の積極的な活動や肥料の普及に向けてイメージアップに貢献していることなどが評価された。

8日は同校農場で栽培試験するコシヒカリの稲刈りをした。生物工学科微生物活用コース3年生や同校OB、県職員ら約30人が参加。生育状況や収量、土壌への影響を検証するため1アールずつ肥料の条件を変えて5区画で育てた稲を脱穀、計量した。収量は▽汚泥肥料200キロの区画=85・4キロ▽同73キロ=59・6キロ▽同73キロ+カリウム=53・8キロ▽化成肥料のみ=69・0キロ▽肥料なし=35・6キロ―で、汚泥肥料200キロが昨年同様に最多で昨年比2・7キロ増となった。3年生の伊藤瑞希さん(17)は「有効性を示せる収量になってうれしい。地元農家で使ってもらえるよう研究を頑張りたい」と喜んだ。

県の安曇野終末処理場(アクアピア安曇野)で発生する下水汚泥活用のため、県犀川安曇野流域下水道事務所と同校が令和元年にポット栽培試験を開始。協定を結び、5年に風さやか、6年にコシヒカリ栽培の実証実験を始め、昨年は「アクアピア1号」として肥料登録もされた。汚泥を濃縮、消化、脱水した肥料で実用化に向け高校生が栽培、県が土壌分析を続ける。

大臣賞は、国土交通省の「健全な水循環、資源・エネルギー循環を生み出す『循環のみち下水道』」に基づいた優れた活動を表彰する。創意工夫や新技術活用などの取り組みを評価する部門で受賞した。

3年生の髙取茉帆さん(17)は「(受賞を機に)循環型農業の実現が期待できる肥料として知名度が上がったらうれしい」と期待した。実用化を期待する農家の声もあり、同事務所の山崎成史所長は「粘土質の肥料の使い勝手や臭気などの課題を解決し、地元で流通できるよう検討したい」と話していた。

10日に東京都で表彰式がある。

-300x200.jpg)