対馬丸の疎開児童ら犠牲者を追悼 豊科出身の西沢船長の墓前で初の追善供養

太平洋戦争後期の昭和19(1944)年8月、沖縄から長崎に向かう貨物船・対馬丸が米潜水艦の魚雷攻撃で沈没し、疎開児童ら約1500人が犠牲になる惨事があった。船と共に海底に沈んだ西沢武雄船長=享年48=が安曇野市豊科出身だったことを知る人は少ない。撃沈された日に当たる22日、豊科下鳥羽にある西沢船長の墓で初めて追善供養が営まれ、犠牲者の冥福と世界平和を祈った。

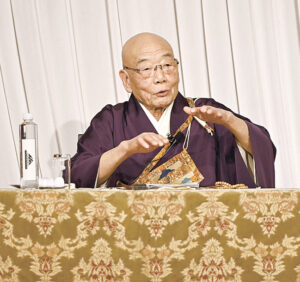

追善供養は、沖縄県出身で長野市の光林寺の前住職・西澤清文さん(81)が戦後80年の節目に企画した。清文さんは那覇市にある対馬丸記念館の協力会員でもあり、同記念館でこの日営まれた慰霊祭に合わせた。「(高齢で)いつ動けなくなるか分からない。奮い立った」と語った。

実現に当たり、下鳥羽の古文書を読む会の西澤洋明代表(75)=安曇野市豊科=が協力した。洋明さんは、同記念館や対馬丸を運航していた日本郵船、神戸市在住の遺族に取材して西沢船長が対馬丸の船長だったことを突き止め、平成30(2018)年に冊子をまとめている。西沢船長が旧豊科町出身だと知った清文さんが安曇野市文書館を通じ、墓の場所を知っている洋明さんにたどり着いた。

西沢船長の墓は妻のふみさん(故人)が昭和36(1961)年に建立した。常念岳の見える場所に―との遺志を継いだという。墓石には「常念の山見ゆ里に眠らんと 東支那海の戦に散りぬ」と刻まれている。洋明さんは追善供養に当たり「以前にも墓前供養の打診があったが実現しなかった。こっちには親族がいないのでありがたいこと」と喜んだ。

追善供養には地元・専念寺の後藤尚智住職が協力した。清文さんは「たくさんの貨物船が米潜水艦に撃沈されて多くの方が亡くなった。その象徴が対馬丸で、西沢船長は船と運命を共にした。追善供養を実現することができて船長もお喜びだと思う」とし、平和が続くことを願った。

◇

【対馬丸と西沢船長】 那覇国民学校の児童や民間人ら約1800人を乗せて昭和19(1944)年8月21日に僚船2隻と護衛艦2隻の計5隻で那覇港を出港した。航路の危険性を熟知していた西沢船長は雷撃を避けようと複雑なジグザクでの航行を主張したが、陸軍の輸送指揮官が「到着が遅れる」として直線での航行が採用され、魚雷攻撃によってトカラ列島・悪石島の沖に沈んだ。西沢船長ら乗組員は最後まで児童の救出に尽くしたという。沈没については厳重なかん口令が敷かれた。