戦争体験世代が人口の1割に 記憶の継承課題 松本地方で次代の語り手育成の動き

松本、安曇野、塩尻3市の戦争体験世代(80歳以上)が5万人を割り込み、人口に対する割合がほぼ1割になったことが市民タイムスの調べで分かった。終戦時に20代以上だった3市の市民(100歳以上)は約300人。当時を鮮明に記憶する世代が減り続け、証言を聞く機会が限界を迎え始める中、戦争を知らない世代が語り部を担う動きが松本地方でも出始めている。

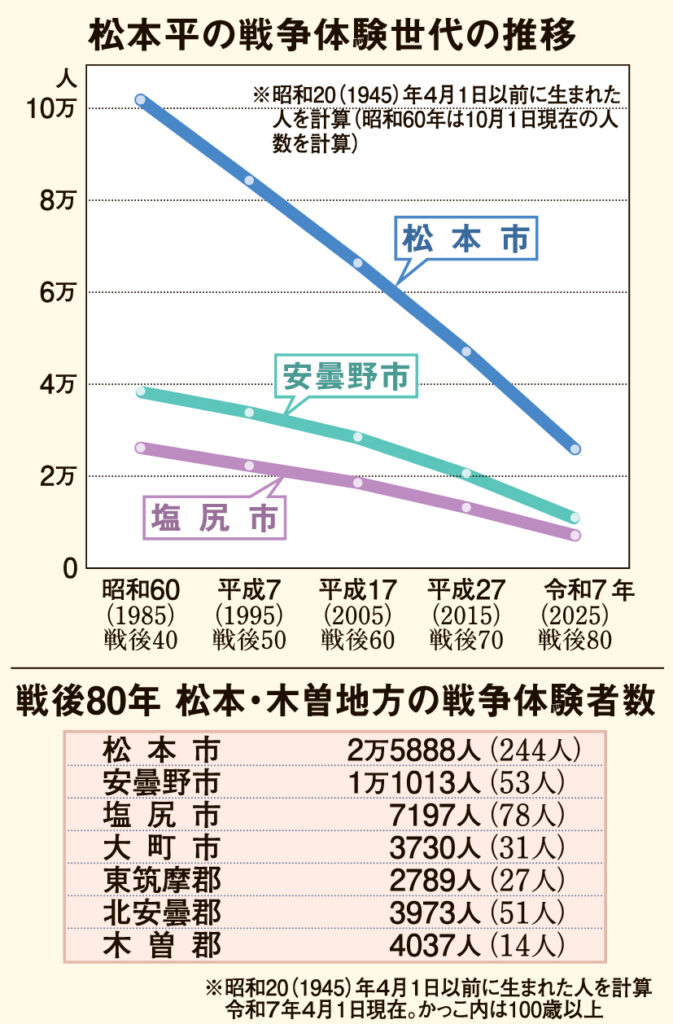

15日の終戦の日を前に、県が公開している毎月人口異動調査(市町村別・年齢5歳階級別人口)を10年刻みでたどり、昭和20(1945)年4月1日以前に生まれた市民の推移を算出した。現在の市域を基準に合併前の旧町村分も加えながらさかのぼると、戦後40年の昭和60年に17万人近くいた3市の戦争体験世代は、今年4月1日現在で4万4098人にまで減っていた=グラフ。

併せて、松本・木曽地方の郡部の戦争体験世代も算出。終戦を迎えた昭和20年に20代以上だった人は木曽郡で10人余、東筑摩郡で20人余などわずかだった=表。

歴史の継承が課題になる中、戦時を記憶しない世代、知らない世代が歴史を語り継ぐための模索が始まっている。松本市遺族会は今秋から、終戦直前に生まれた世代を中心とした「平和の語り部活動」を実施する考えだ。県遺族会の方針も受けて企画。会員の高齢化や減少が進む中、昭和史研究の第一人者でノンフィクション作家の保阪正康さんの講演会に役員が足を運び見識を深めるなど準備を進めている。

初年度の語り部を予定する市遺族会長の平岡武さん(81)=松本市白板1=は終戦前年の昭和19年生まれ。シベリア抑留で父親を亡くした。当時の記憶は定かでないが「実体験を伝えられずとも語れるものがあるはず。歴史の継承が途絶えないよう努め、次代の語り手たちも育てていきたい」と話している。

-300x200.jpg)