3兄弟が戦死した上原良司の家族 大切に保管された遺品を慶応大が調査

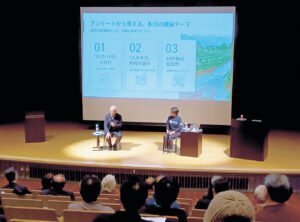

戦争で亡くなった息子たちの遺品を、両親は何一つ捨てずに残してきたのだという。旧有明村(現安曇野市)で育ち、太平洋戦争で特攻死した上原良司、長兄の良春、次兄の龍男の遺品だ。出撃前夜だけでなく、生活の息づかいを今に伝えるそれら膨大な資料を、3人の母校・慶応大学が長年にわたり調査してきた。戦後80年の今夏、上原家の資料を通して戦争を見つめる企画展「ある一家の近代と戦争」を慶大三田キャンパス(東京都)で開いている。

一家で最も知られるのは昭和20(1945)年5月、特攻隊として出撃する前夜に「自由の勝利は明白」などと記した「所感」を遺し、戦没学生の手記『きけわだつみのこえ』に収録された良司だ。しかし上原家ではいずれも軍医だった龍男が18年に、良春も20年に戦没している。慶応義塾福澤研究センターの都倉武之教授(45)は平成20(2008)年、「所感」を借りるために安曇野市の上原家を訪ね、大切に保管された兄弟の遺品の数々を目にした。「どの兄弟も一家にとってかけがえのない存在だったことにあらためて気付かされた」と振り返る。

企画展に出展されたのは、上原家にある膨大な資料のごく一部。良司の所感や、ともに有名な愛読書『クロォチェ』、兄弟の遺書、母芳江が息子との面会時に記したメモや、良春戦病死の報を受けた父寅太郎の日記など100点余に上る。カメラが趣味だった良春が折に触れて撮影した家族写真、優しく面倒見の良かった龍男が弟や妹のために作った問題用紙や漫画、旧制松本中学(現松本深志高校)時代の良司の物理ノートなど一家の日常を映す資料もあふれている。

「遺されたモノを通して、戦争によって壊された普通の生活が見えてくる」と都倉教授は語る。体験者が減り、戦争を語り継ぐ上で遺品や記録が果たす役割が増す中「モノの背後に具体的な誰かを想像することが大切。抽象化せず、生身の人間が遺したモノとして向き合う中で過去を問い続けてほしい」と話している。

企画展は福澤諭吉記念慶応義塾史展示館で8月30日まで(日曜、11~18日は休館)。入場無料。

-300x200.jpg)