軍事教育一色の10代 97歳の大島さん、戦争を語る

一旦緩急アレバ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スベシ―

昭和2(1927)年に生まれ、日中戦争や太平洋戦争を経験した元小学校長・大島正人さん(97)=松本市入山辺=は、当時覚えた「教育勅語」や「軍人勅諭」を今でも暗唱できる。皇国教育や軍事教練と隣り合わせの10代を過ごした。「国の一大事には命を投げ出せと、そういう一本道に皆が立たされていた」と振り返る。

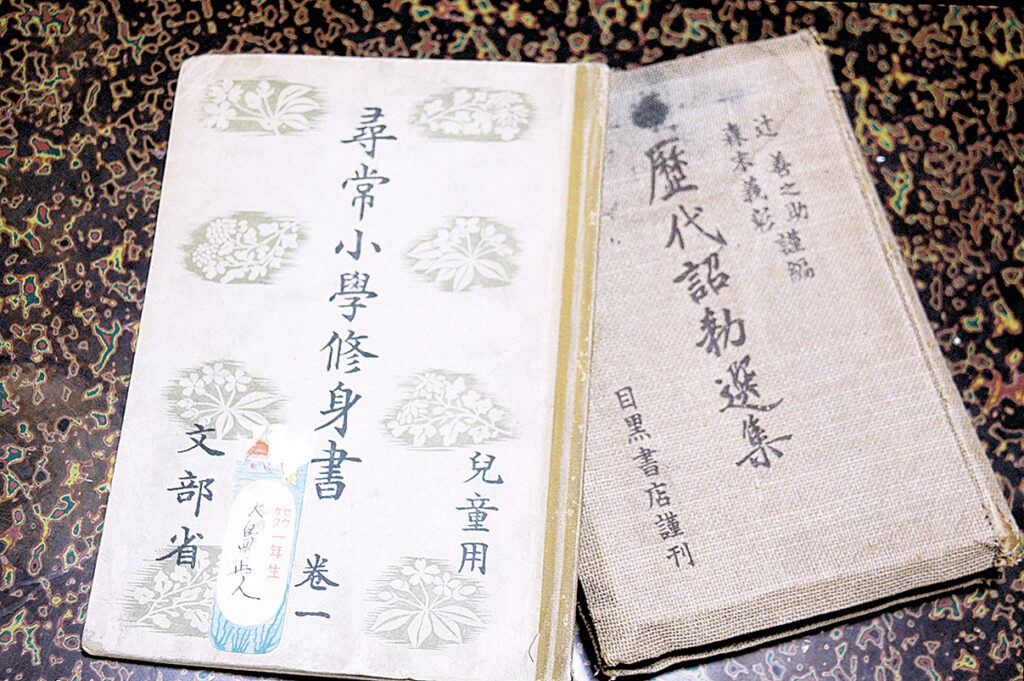

昭和9年、入山辺尋常高等小学校に入学した。天皇の神格化や軍国主義が暮らしや教育にまで深く浸透していった時代に重なる。奉安殿や忠魂碑に毎日最敬礼し、紀元節や天長節には全校で天皇皇后の写真を拝んだ。校長が読み上げる教育勅語を高学年になると暗記し「軍隊は皇軍、戦争は聖戦と教えられた。当時は疑問を抱かなかった」と話す。

松本第二中学(現松本県ケ丘高校)時代は学校に配属将校がいた。立場が高く「教員ですら反抗的な態度は許されなかった」。生徒には軍事教練が毎週課せられ、軍人の基礎、射撃、ほふく前進などの指導を受けた。殴る蹴るは日常茶飯事。「脇見でもすれば飛んできてビシャンと張り倒される。鬼より怖かった」。徹底的に軍人精神をたたき込まれた。

長野師範学校(現信州大学)に進学後、陸軍特別甲種幹部候補生を受験。面接の際、陸軍中佐から「上官から死ねと言われたらどうするか」と問われた。「死にません!」。とっさに答えると「上官の命令は天皇陛下の命令であるぞ!」。軍人勅諭には「上官の命を承ること、実は直に、朕が命を承る義なり」の一文がある。「知っているかを試されたのだろう」。結果は不合格。4カ月後、日本は敗戦した。

「命は鴻毛より軽し」がまかり通った社会は180度転換。戦後、多くの尊い命を奪った歴史に向き合い「戦争なんていけねえと堂々とうたった憲法」の誕生を歓迎したという。「為政者は軍備で命や暮らしを守ると言うが、ひとたび戦争が始まれば暮らしも命も守ることはできない」。今は心の底から、戦争のない世界を願っている。

100-300x169.jpg)