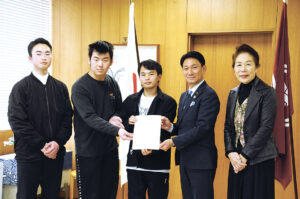

深めた知識、魚類学会で発表へ 松本と安曇野の中学生2人

2025/11/22

後で読む

松本市の鎌田中学校2年生・宮下孔伽さん(13)と、安曇野市の穂高西中学校2年生・小林昊誠さん(13)が、日本魚類学会で研究発表をする。学会の審査を通過し、全国9組12人の中高生の発表者に選ばれた。宮下さんは深海魚、小林さんは古生物を中心に「物心がついたころ」から知識を深めてきた。大学研究者ら専門家に自分の研究がどう評価されるか、期待で胸を高鳴らせている。

東京都の東京海洋大学品川キャンパスで開かれる学会内のプログラムとして23日、一人ずつ発表をする。

宮下さんの発表テーマは「家庭でも実践しやすいプラスティネーションの製作方法」。プラスティネーションは生物標本の一種で、柔らかい質感を保ちながら長期保存ができる。本来はホルマリンなど危険な薬物を使うため家庭で製作するのは難しいが試行錯誤を重ね「普通の薬局で購入できる」薬品で代用する方法に成功した。

小林さんのテーマは「トゥリモンストゥルムが魚類または魚類の祖先である可能性」。トゥリモンストゥルムは3億年前の生物で、左右に飛び出た目、細長い口の先の鋭い歯と奇妙な形状を持つ。どんな生き物の系統に位置づけるのか研究者の論争になっている問題に「魚だとしたら」の視点で迫った。

日本魚類学会には大学研究者など約1300人が所属する。大勢のプロの前に立つが、2人にとっては内容をしっかり伝え、専門的な評価を得るのが大切で「緊張している間はない」と頼もしい。

宮下さんは「魚の魅力をどんどん広めたい。みんなが簡単に標本を作れる方法を考えたので専門家にどう見えるか知りたい」と話す。「古生物学者か博物館の学芸員」が目標という小林さんは「古生物仲間を増やせたら」と楽しみにしている。

-300x200.jpg)