PTA 開かれた組織へ 学校単位で模索の動き 講演会を一般公開 任意加入制導入も

安曇野市内の学校PTA(単位PTA)の間で、地域に開かれた組織を目指す動きが出始めた。校内の保護者のみを対象に開くのが通例だった講演会を一般公開する単Pが複数ある。義務感のある従来の運営を時代に合わせて見直し、参加したいと思える組織に変えていく改革の一環で、他の単Pも地域の実情に合った組織のあり方を模索している。

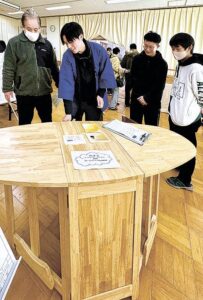

豊科南小PTAは29日、ネパールで児童養護施設を運営する社会活動家・竹中俊さんの講演会を同校で行う。豊科東小PTAも同日、親が悩みがちな性教育をテーマに東海大学国際学部の小貫大輔教授の講演会を明科公民館で行う。両方とも参加自由(豊科南小の講演はPTA会員以外は有料)だ。

豊科南小は昨年度、豊科東小は本年度、保護者の意思で入会届を出す任意加入制度を導入。会員数が減った一方で、やりたいことをしようという自由で明るい雰囲気に変わったという。講演会の一般公開は新たな試みの一つで、豊科東小PTA教養委員会の山越真由美委員長は「子供の健全育成について視野を広げることは他校にもメリット。こうしなきゃいけない、というPTA活動の先入観を取り払う機会にもなる」と話す。

こうした背景には、ライフスタイルの多様化や、法的に任意であるはずの加入が意思確認なく行われてきた慣例を見直す全国的なPTA改革がある。ただ安易なルール変更は加入率の低下を招き、地域の結束にも関わるPTAの足元が揺らぎかねないとの懸念もある。市内では、任意加入制度を導入する単Pと、そうしない単Pがある。

豊科南小PTAは、1年かけて組織のあり方を検討し、役職の削減や入会の利点などを保護者に重ねて説明。役員の担い手確保に課題は残るものの加入率は8割以上を保っている。壹岐沙智子会長は「いかに保護者のイメージをプラスにできるかが大事。子供たちのために何ができるかを考えれば、おのずと活動の幅が広がる」と話している。

-300x200.jpg)