大みそか~元日の深夜のお参り「ニネンマイリ」は信州発の新方言 松本の言語学者・沖裕子さんが研究

2025/11/19

後で読む

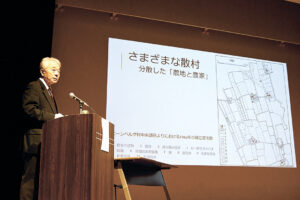

「ニネンマイリ」は、信州から全国へ広まった新方言―。信州大学名誉教授で言語学者の沖裕子さん(70)=松本市=が、地方から中央へと伝わった「外行方言」の代表例として「ニネンマイリ」の研究を進めている。今は広く知られる言葉だが、誕生は明治以降で、戦後に全国に広がったという。

旧暦の時間感覚だと一日の始まりは夜にあり、新しく年を取る「年取り」行事も大みそかの晩に行われていた。一方、ニネンマイリは「大みそかと元日を挟んだ2年にわたる深夜のお参り」を指す。大みそかと元日の境目が「午前0時」となった明治6(1873)年の新暦移行後の時間感覚の中で、成立した単語と指摘する。

明治から現代までの文献調査から、諏訪大社のある諏訪地域と、北向観音のある上田地域で生まれた新方言「ニネンマイリ」が、松本平を含む県内に広がったと考察した。新潟県や群馬県に使用が広がり、やがて共通語に流入したとみている。昭和30年代に始まったNHKのテレビ番組「ゆく年くる年」が、新方言を受け入れる素地になったとも言及する。

方言学では、中央の言葉が地方にどう影響したかを調べる研究が主体といい「地方の言葉が中央に受け入れられた過程の研究は極めて少ない」という。地方から全国へ広がった「外行方言」を研究する背景には「松本生まれ、松本育ち」の研究者としての思いが込められている。沖さんは市民タイムス月曜日終面で「おらほのことば 松本平方言辞典」を連載している。

-300x200.jpg)