松本城外堀復元へ重要な手がかり 発掘調査の現地説明会で報告

2025/10/14

後で読む

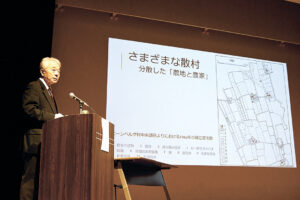

松本市の松本城南外堀跡で実施している発掘調査の現地説明会が13日に開かれた。南外堀跡の三の丸側の地中から石垣、二の丸側から木ぐいの列や丸太が出土した調査結果が報告された。市は水をたたえた堀の復元を目指しており、江戸時代の外堀を復元する上で「重要な手がかりが得られた」としている。

市民ら約120人が参加し、市教育委員会文化財課の職員の説明を受けた。

外堀の形状や構造は江戸時代の「享保十三年秋改松本城下絵図」に詳細が記されており、今回の調査では石垣の構造を確認した。石垣の中央部は崩落しており、文化財課の職員は「江戸時代に発生したどの地震によるものか今後調査したい」と話していた。石の素材も詳しく調べるが、松本市の入山辺から運ばれた可能性が高いとみられる。

二の丸側から出土した木ぐいは防御や土留め、護岸などの役割が推測されるとの説明があった。一方で大きな丸太と周辺から多数の木材が出土されたが、明確な用途は不明という。見学した会社員・荒井翔さん(39)=松本市開智1=は「用途を推測するのが楽しい。現物を前にすると想像が膨らむ」と話していた。

松本城南・西外堀の発掘調査は令和3年度に始まり、5年目。本年度の調査期間は5~11月で、約625平方メートルを掘り起こした。

-300x200.jpg)