松本の歴史や文化の研究成果を市民が語る 松本学研究発表勉強会

2025/10/13

後で読む

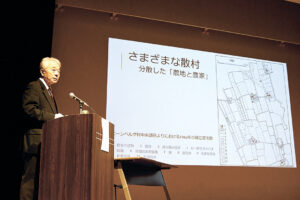

松本の歴史や文化を調査・研究している市民の発表の場「松本学研究発表勉強会」が12日、松本市立博物館(松本市大手3)の常設展示室前ロビーで初めて開かれた。同館の市民ガイドら3人が、街を歩いたり資料をひもといたりして得た学びの成果を紹介し、約60人が聞き入った。

9人が3日間(12、19、26日)に分けて発表する初日で、「廃仏毀釈と開智学校」「江戸時代松本の風呂事情」「狂歌の町松本」の3題があった。風呂事情を発表した増田徹夫さん(73)=松本市庄内2=は、1830年ころには本町や東町などに銭湯が10軒ほどあり、料金が現在の150~200円だったと紹介した。町人の社交場としても利用されていたことや、かけ湯が中心だった上級武士の風呂事情にも触れて関心を誘っていた。

松本の自然や歴史文化、産業を学ぶ市民は少なくないが、その成果を発表・共有する場がなく、同館市民ガイドが研究発表勉強会を起案、博物館と共催した。起案した市民ガイドの山本宏紀さん(70)は「毎年続け、10月が松本学の月間になれば」と期待していた。

19、26日は午後2~4時に開かれる。参加無料。

-300x200.jpg)