祭りの灯籠、住民が力を合わせ復活へ 松本・芳川野溝の東部3常会

松本市芳川野溝町会の東部3常会の男性たちでつくる吾妻連保存会は、野溝諏訪社の例大祭(4月)でかつて街道つじにともされた灯籠の復活に取り組んでいる。40年ほど前に途絶えた伝統ながら、4日は当時を知る年配者から子供まで住民ら3世代約30人が集まり、新たな灯籠作りに力を合わせた。

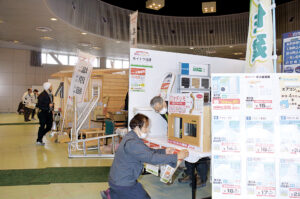

市の地域チャレンジ応援事業補助金を受け、2種類の灯籠各50個を用意する。箱形の木枠に4面の絵柄を印刷した防水紙を張る形と、写真フレーム4枚をつなぎラミネート加工した絵を各面に挟み込む形の2種類で、安全性の高いLEDライトを使用。折りたたんで保存・管理できる。

作業は大人が枠の組み立て、子供たちは絵柄付けと役割分担して進め、ある程度の数がそろったところで試しに点灯した。祖父と父とともに参加した芳川小学校4年生・関ひかりさん(10)は「皆で作業して楽しかった。明かりのともった灯籠はきれいだったので、飾られるのが楽しみ」と話していた。

元々は大東、長浜、宮本の3常会の18~40歳の男性による吾妻連として、主に祭事の補助的活動を担いながら100年近い歴史を刻んできた。該当者の減少などを受け、令和5年度にOBを加えた保存会を発足させて活動を継続している。かつては和紙を張り替えながら灯籠を設置していたが、人手不足などから途絶え、残っていたものも平成23(2011)年の県中部地震(松本地震)で保管していた倉庫が損壊し廃棄された。

灯籠復活は3常会の絆を深め、祭りを盛り上げる機運を醸成しようと企画された。来春からの例大祭で神社と各戸の玄関先に設置するほか神社の祭事に合わせて境内にともす予定で、大みそかがお披露目になるという。

保存会の矢﨑留二会長(81)は「昔は先輩にしごかれながら作った。若い衆が伝統を守ろうと音頭を取ってくれて、先が楽しみ」と目を細めていた。

-300x200.jpg)