噴火の仕組み 興味津々 松本・火山学会の公開講座に親子9組

2025/10/05

後で読む

日本火山学会秋季大会の公開講座「親子で火山実験」が4日、松本市旭3の信州大学松本キャンパスで開かれた。親子9組・21人が参加し、手作りした溶岩を斜面に流す実験や水蒸気噴火の仕組みを学ぶ実験などを通して、火山の特徴や噴火について学んだ。

フィルムケースに入れた重曹とクエン酸に水を加えて二酸化炭素を発生させ、ケースのふたを勢いよく開ける水蒸気爆発の実験では、ふたの上に置いた豆が空中に 高く飛んだ。子供たちはびっくりして声を上げ、実験装置のある机から離れていた。

砂を熱で溶かして1000度近い溶岩を作り、砂山の上からどのように流れるのかも観察した。清水小学校5年生の小林裕誠君(11)は「水蒸気爆発の実験は、あんなにも豆が飛ぶとは思わなかった。家で山に登るけれど、火山に登る時は気を付けたい」と話していた。

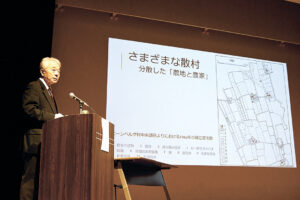

NPO法人・日本火山学会の秋季大会は1~3日に同市水汲のキッセイ文化ホールで開かれ、全国の火山研究者が成果を発表した。4日は親子教室のほか、同ホールで火山研究や防災をテーマにした一般向けの講演会とシンポジウムが開かれた。

-300x200.jpg)